職場におけるニッケルの安全性と健康管理

第3版

金属ニッケル、ニッケル化合物及びニッケル合金を取り扱う作業者への健康管理の指針

1章 はじめに

1.1 要約

1.2 生産と用途

1.3 暴露源

1.4 ニッケルの薬物動態

1.5 ニッケル化合物の毒性の概要

1.5.1 金属ニッケルの毒性の概要

1.5.2 ニッケル合金の毒性の概要

1.5.3 可溶性ニッケルの毒性の概要

1.5.4 ニッケル酸化物の毒性の概要

1.5.5 ニッケル硫化物の毒性の概要

1.5.6 カルボニルニッケルの毒性の概要

1.6 作業者へのニッケル暴露のリスク評価

1.7 作業環境サーベイランス

1.8 管理対策

1.9 暴露制限値とリスクコミュニケーション

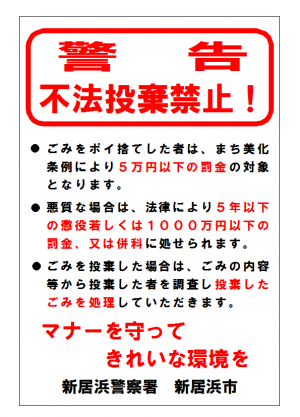

住友金属鉱山 日向製錬所

日向製錬所

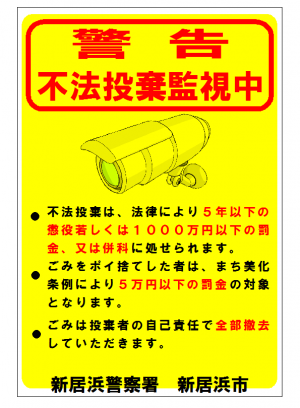

日向市内を走行するフェロニッケルスラグを積んだダンプトラック

宮崎県日向市西川内地区

1章 はじめに

ニッケル化合物の毒性作用に関し動物実験の結果が初めて報告されたのは1826年の事である。そ

れ以降、ニッケルの健康と環境への影響について夥しい数の報告書や論文が発表されている。ニッケ

ルやその化合物のヒトへの影響は様々である。

ニッケルは、人体にとって有益で必須元素であろうとする報告がある一方、皮膚アレルギーやある条件下で

呼吸器がんを誘発する有害物質であるとする報告もある。

これまでニッケルに関し広範な研究調査が行われてきているが、今後もこのどこにでも存在する

ニッケルという金属について調査研究すべき課題は多々ある。工業化社会におけるニッケルの重要性に

鑑み、職業上の暴露を評価するための健康管理ガイドが求められてからすでに久しい。健康管理ガイ

ドの初版は1993年、ニッケル生産者環境研究協会(Nickel Producers Environmental Research

Association, NiPERA)とニッケル開発協会(NickelDevelopment Institute, NiDI)により共同刊行さ

れた。初版の上梓に際してはRadian Corporationの助力を受けた。第2版は1997年に発行された。

この印刷版に続いて、オンラインでも公開され、2002年と2004年に改訂された。本改訂版は印刷第3版

であり、健康問題とニッケルやその化合物を扱う作業との関連性についての最新の知見が反映されて

いる。

本健康管理ガイドは、ニッケル、ニッケル化合物、ニッケルを含む合金等の製造に従事する作業者の健

康管理責任者を対象として書かれているが、管理監督者、安全衛生管理者、産業衛生士、看護師、産

業医、安全衛生委員やその他の保健医療関係者のための参考書でもある。本書の目的は、

(1)潜在的な健康障害と様々な形態のニッケルへの暴露との関連性について読者に知見を与える事と、

(2)職場におけるニッケル含有物質の安全な取り扱い方法を教示する事である。他の科学技術文献と同

じように、本書の内容は現時点での最新情報を反映したものであるが、新しい知見が得られればこれ

に基づく改訂が必要と考えている。

本書の主眼点は、健康影響とニッケルやニッケル含有物質の職業性暴露との関連性を検討する事

にある。したがって、暴露の影響に関する評価は主として、疫学的・臨床的調査研究に基づいて行われ

ている。大部分の評価は定性的ではあるが、ニッケル工場作業者について報告されている証拠症例が

評価全体の中で重要である事を示している。

健康影響とニッケル化合物を扱う作業との関連性については特定のニッケル種に焦点を絞って論述した。有

機ニッケル化合物はほとんどの作業環境には存在しないので本書では議論の対象外とした。ただし、

カルボニルニッケルは例外であり、この化合物の急性毒性作用について簡単に説明した。また、ニッケ

ル化合物の「溶解性」は特に言及しない限り、水ではなく生物体液に対する溶解性を意味する。

本書の構成は、ガイドの要約、生産と用途、暴露源、ニッケル薬物動態、毒性、健康調査、暴露濃度と作

業環境モニタリング、管理対策、リスクコミュニケーションから成り、さらに参考資料が付録として添付されて

いる。

1.1 要約

ニッケルは天然に産出する元素であり、自然界には主として硫化鉱物、酸化鉱物及び珪酸塩鉱物と

して存在する。どこにでもある元素であるために、ヒトは様々な濃度のニッケルに常に晒されている事に

なる。ニッケルによる「暴露ゼロ」はあり得ない事であり、望ましい事でもない。ニッケルは、ある種の微生

物や動植物に必須な元素である事が分かっているが、ヒトにとっても同様に必須元素であるというのが

一般的な説である。

ニッケルは実用上極めて重要な元素である。その強度、耐食性、高延性、良好な熱伝導性、導電性、

磁気特性、触媒特性等の有益な性質のため、ニッケルやその合金は価値の高い材料となっている。特

にステンレス鋼は衛生的であるため貴重な材料である。他の材料で代替できないニッケル合金は不可

欠な材料となる用途も多い。ニッケルはこのような有益な特性をもっているので、以下のように種々の製

品に用いられている。

1.2 生産と用途

ニッケルは様々な形で極めて多くの用途に用いられている。ニッケルの世界年間生産量は近年、130

万トンを上回っている。一次ニッケル製品はニッケル含有量によりクラスⅠとクラスⅡに大別される。ニッ

ケル含有量はクラスⅠではほとんど100%、クラスⅡでは製品により様々で広い範囲にわたっている。

一次ニッケル製品のほとんどは合金製造用に使われている。合金の中で最も重要なものはステンレ

ス鋼である。その他の用途としては電気めっき、鋳物、触媒、電池、硬貨等がある。ニッケルの最終用途は

輸送機器、電子機器装置、化成品、建設材料、石油精製用機器、航空宇宙機器、耐久消費財、ペイント、

セラミック等と枚挙にいとまが無い。このような用途からみて、ニッケルは工業化社会にとって不可欠な

金属である事が明白である。

1.3 暴露源

ニッケルの様々な用途を考えるとニッケル、ニッケル化合物、ニッケル合金への暴露の可能性は多様で多岐にわたっているが、労働環境において毒物学的に重要な主要暴露経路は、吸入と皮膚接触

(暴露程度は比較的小さい)の2経路である。

ニッケルの製造(採鉱、粉砕、選鉱、製錬、転炉、湿式冶金工程、精製等)に従事している作業者は種々

のニッケル鉱物や化合物に暴露されているが、暴露形態は処理鉱石の種類と中間品、ニッケルの製造

法により異なっている。通常、やや可溶性のニッケルと比較的不溶性のニッケルがニッケル製造産業に

おける暴露物質である。ニッケル製造工程中、可溶性ニッケル化合物は湿式冶金工程の方に多く存在

しやすい。ニッケル使用産業における暴露物質は製造する製品により異なるが、可溶性ニッケルと難

溶性ニッケルの双方を含む。

過去には、ある特定の製造プロセスでは作業環境中のニッケル濃度は非常に高かった(10mg Ni/

m3以上)と思われ、Ni3S 2焙焼(マット焙焼)工程における暴露濃度は推定100mg Ni/m3以上の高濃

度であったと考えられている。1960年以降、暴露濃度は大きく低下しており、現在の暴露濃度測定値の

平均は通常1mg Ni/m3 以下となっている。

ニッケル使用産業におけるニッケルの暴露濃度は歴史的にもニッケル製造産業よりもかなり低く、通常推定平均値は 1mg Ni/m3 をはるかに下回っている。

1.4 ニッケルの薬物動態

ニッケルは主として、吸入と経口摂取の二つの経路から体内に取り込まれるが、ほとんどの人にとって

食物がニッケルの主要摂取源である。最近の調査によると、ニッケルの経口摂取量は平均約0.16mg

Ni/日である。飲料水中のニッケル濃度は平均<0.001~0.01mg Ni/l 、環境大気中のニッケル濃度

は平均1~60ng Ni/m3と低いのが普通である。 他の暴露源としては、ニッケル含有装身具との接触、医療器具、タバコの煙等がある。

職業性暴露を受ける人の総ニッケル摂取量は一般住民に比べて多いと思われる。作業者の主要ニッ

ケル摂取源が食物起源か職業性暴露かは、様々な因子により決まる。これらの因子としては、暴露され

る粒子の空気力学的粒子径、つまり粒子の被吸入性、吸入される粒子のニッケル含有量、作業者の1分間

換気量、呼吸方法(鼻呼吸または鼻口呼吸)、防じんマスク等の保護具の使用、個人の衛生習慣、作

業形態等がある。

作業現場における経気暴露は毒性学上最大のニッケルの暴露経路である。次に重要な経路は経皮暴

露である。ニッケル粒子の呼吸気道内における沈着、吸収、残留は上記の色々な摂取因子に左右される。

ニッケル粒子はすべて吸入されるわけではない。

ヒトが吸入する粒子は空気力学的径が30μm以上の粒子の場合、その約半分に過ぎない。しかも、吸入

率は空気力学的径が100~200μmの粒子の場合、大幅に低下すると考えられている。また、吸入粒子

の中でも空気力学的径が10μm以上の粒子で肺の下部に沈着する粒子はそのごく一部に過ぎず、この

部位に沈着する粒子はほとんどが粒径4μm以下の粒子に限られている。

粒子の沈着量、溶解性、表面積等の因子は肺内沈着粒子の挙動に影響し、ニッケル化合物は粒径

が小さくなるほど、また溶解性が高いほど肺から血流へ急速に吸収、排泄される。ニッケル含有粒子の

肺内残留時間は毒性作用の重要な因子と考えられている。

皮膚吸収に関し2価のニッケルは皮膚の汗腺管と毛包で最も速く浸透する事が分かっている。しかし、

汗腺管と毛包の表面積は小さいので、ニッケルの皮膚浸透は主として、表皮角質層におけるニッケルの

拡散速度で決まる事になる。ニッケル含有製品から皮膚に浸透する実際のニッケル量については何も

分かっていないが、ヒトの皮膚実験では浸透率は低く、塩化ニッケルでは投与量の0.23%(開放状態)か

ら3.5%(非開放状態)であった。ニッケル溶液に対し報告されているニッケルの浸透速度には化学種

により著しい差があり、塩化ニッケル液は硫酸ニッケル液の約50倍の速さで皮膚を浸透すると報告され

ている。

ヒトの組織剖検によりニッケル濃度は肺、甲状腺及び副腎腺で最も高く、ついで、腎臓、肝臓、心臓、脾臓、

その他臓器と低くなっている事が分かっている。吸収されたニッケルは主として尿から排泄され、吸収さ

れなかったニッケルは主に糞便中に排泄される。汗、毛髪、母乳もニッケルの排泄経路である。

1.5 ニッケル化合物の毒性の概要

ニッケルの毒作用は薬物動態と同様にニッケル化合物の物理的・化学的性質、暴露濃度、暴露経

路等の諸因子の影響を受ける。ニッケルに関係する影響として腎臓、生殖器管等への影響が多々報

告されているが、ヒトについて指摘されているのは主として呼吸器と皮膚への影響である。したがって、

労働環境において毒性学上重要な暴露経路は主として経気と皮膚接触である。

ほとんどの労働環境では、カルボニルニッケル以外では、各種ニッケルの潜在的な慢性毒作用の方が、

急性毒作用よりも重大関心事であると思われる。ある種のニッケル化合物の長期暴露と肺がんや副鼻

腔がんの発生率の上昇とは関係がある。この関連性を裏付ける証拠は、あるニッケル精製工場の作業

者についての調査研究から得られている。全体として、これらの作業者は今日の作業環境よりもはるか

に高い濃度のニッケルに暴露されていた上、砒素化合物や多環芳香族炭化水素(PAH)、硫酸ミストな

ど種々の潜在的発がん性物質にも暴露されていた。

このような同時複合暴露の場合には、得られたデータの因果関係の解析は困難となる。しかしながら、

動物実験データは個々のニッケル化合物の潜在発がん性の解析に役立つものである。以下に、各種ニッ

ケル化合物の暴露においての経気と皮膚接触の影響について述べる。

1.5.1 金属ニッケルの毒性の概要

金属ニッケルの健康影響判定は、主として多くのニッケル使用産業(ニッケル合金製造、ステンレス製

造、ウラン濃縮での遮蔽材の製造等)に従事している4万人以上の労働者の疫学的研究調査によるも

のである。 これらの労働者について、金属ニッケルや付随するニッケル酸化物やニッケル合金に暴露さ

れた事による発がんリスクの証拠の有無が調査されたが、調査結果ではこれらの労働者については、

ニッケルによる呼吸器がんへのリスクの上昇は全く検出されなかった。一般に、発がん性に関する動物

実験データはヒトのデータと概ね一致する。金属ニッケル粉の動物への吸入についての最新のOECD

ガイドラインに準拠した試験では、発がん性は見られなかった。

しかしながら、0.1mg Ni/m3 以上の濃度では慢性呼吸毒性が見られている。

金属ニッケルの短期暴露と呼吸器への影響に関するデータは極めて限られている。ニッケルをア-ク

溶射していた男性が事故死したという事例が1件報告されている。しかしながら、報告されている総ニッ

ケル暴露濃度が極めて高かった(382mg Ni/m3)ので、この事故死と金属ニッケルとの関連性には疑

問が残る。いずれにしても、微粉及び超微粉の吸入をできるだけ抑えるような注意は必要である。

総体的に、非悪性呼吸器疾患への金属ニッケルの潜在的役割に関して、動物やヒトでのデータは混

在したイメージを与える。ヒトでは喘息や肺線維症についてのいくつかの症例が報告されており、動物で

は炎症性が見られている。しかしながら、文献では、過去に金属ニッケルへ暴露された人でも、このような

症状から死亡率は増加していない事が示されている。この点については更なる調査が必要であろう。

ニッケルを含む製品から溶出したニッケルイオンが皮膚の露出部位に接触すると、ニッケルに対する

皮膚感作が起こる事がある。ニッケルに感作している作業者が、職場で長期間金属ニッケルに直接接

触すると皮膚アレルギー(アレルギー性接触皮膚炎)を起こす事がある。しかしながら、ニッケル皮膚炎は

職場以外での暴露で引き起こされる事が多い。

1.5.2 ニッケル合金の毒性の概要

ニッケルを含有する合金は、それぞれ、各合金構成成分の単独の性質とは異なる物理化学的、生物

学的性質を持つユニークな物質である。したがって、ニッケル合金の潜在毒性(発がん性も含む)は、金

属ニッケルあるいは別系列のニッケル合金の潜在毒性とは別々に考慮されねばならない。

金属ニッケル及びニッケル酸化物が共存せず純粋にニッケル合金のみに暴露された労働者の調査

例は無いが、ステンレス及びニッケル合金工場での労働者(多分ニッケル合金への暴露は低いであろう)

の調査では、ニッケルに起因する発がんリスク増大は無いと示唆されている。動物におけるニッケル合金への暴露による気管内調査でも発がんリスクが無い事が示されている。これらの結果をまとめれば、

ニッケル合金は呼吸器へ発がん性物質としては作用しないといえる。これは、多くの合金が耐食性に

優れているため、標的組織への金属イオンの放出が少ないためであろう。

発がん性以外の呼吸器管への影響については、決定的な動物実験データは無く、ヒトの調査結果で

は非悪性気管疾患による死亡率の増加は立証されていない。

合金は耐久性と耐食性の要求に応えるために特別に調合されるため、合金は基本的に水には不溶

である。しかし、酸等の他の化学物質との共存により腐食する事がある。特に皮膚への暴露で重要

なのは、各合金の汗への溶解の可能性である。

ニッケル合金が職場でアレルギー反応を引き起こす可能性は、その合金の汗への溶解性と作業者の

直接皮膚接触の時間による。溶解量が0.5μg/cm2/週以下の合金は感作化された作業者が長

時間直接接触しても安全であると考えられている。

0.5μg/cm2/週以上のニッケルを溶出する合金はそれ自身が有害ともいえないが、皮膚に長時間直接

接触しない場合、あるいは十分な防護衣を着用すれば安全である。

1.5.3 可溶性ニッケルの毒性の概要

欧州の今世紀に入ってからの10年間の規制導入の結果、可溶性ニッケル化合物は、ヒトに対して

経気発がん性物質に分類された。しかしながら、可溶性ニッケルがヒトの発がんにおよぼす詳細な役割

は定かでない。疫学的調査結果では、ニッケル精錬工場で1mg Ni/m3 以上の可溶性ニッケルに暴露されると呼吸器がんのリスクが高まると示唆されている。

一方、最近のいくつかの研究では、このレベルよりも若干低い(約0.5mg Ni/m3)濃度の可溶性ニッケル

に暴露されても呼吸器がんが増加すると言及されている。

十分に管理された動物試験では、環境濃度2~6mg Ni/m3 の可溶性ニッケルに暴露されたラットと

マウスには発がんの徴候が皆無であった。しかしながら、0.1mg Ni/m3 を超える作業場相当濃度では、

慢性呼吸器毒性が観察されている。可溶性ニッケルへの暴露による呼吸器毒性は、難溶性ニッケル

化合物あるいは精錬工場で吸引される他の発がん性物質による腫瘍の発生を促進していたのかもし

れない。この考えは、可溶性ニッケル化合物から溶け出すニッケルイオンは細胞組織に取り込まれ難く、

肺から素早く排出されるので標的細胞核に達しないという作用機序的情報と一致する。

ヒトの非悪性呼吸器疾患に関しては、可溶性ニッケル塩による喘息(それほど多くはない)の症例が

ある事から、他のニッケル物質によるものではなくて可溶性ニッケルによるものと示唆されている。この症

例は少数であるが、主として電気めっきや触媒製造産業で報告されている。しかしながら、これらの症例

においては可溶性ニッケルのみへの暴露が言及され、他の要因(クロムやコバルト及び低pHのめっき液へ

の暴露)が考慮されていない場合が多い。

喘息以外で、作業者の可溶性ニッケル暴露の非がん性呼吸器疾患への影響で報告されているのは

肺線維症のみである。可溶性ニッケルが肺線維症を引き起こすかもしれない事は、ニッケル精錬工場

の作業者の胸部X線検査で僅かに異常性が検出された事による。胸部エックス線検査での不規則な

陰影(ILO1 ≥ 1/0)と可溶性ニッケルや硫化ニッケル及び多分に金属ニッケルへの蓄積された暴露と

のこの結果の重要性はまだ定まっていない。

歴史的に、可溶性ニッケルに長期間暴露される作業環境では、アレルギー性ニッケル皮膚炎へのリ

スクが高い事が示されている。例えば、過去のめっき業界ではニッケル皮膚炎は珍しくなかった。しかし

ながら、ここ数十年での産業界及び個人の衛生管理の向上によって、電気めっきなどの作業環境にお

いてのニッケル感作の問題はごく稀になってきた。

1 International Labour Organization (ILO)の胸部X線の判定基準

1.5.4 ニッケル酸化物の毒性の概要

前述した各種ニッケルの種類と同様、ニッケル酸化物の職域暴露の健康への影響で重要なのは呼

吸器がんである。ヒトや動物に対して発がん性が無いと考えられる金属ニッケルや、発がん性がヒトと動

物に対して正反対と見られる可溶性ニッケルとは異なり、ある種のニッケル酸化物の発がん性について

の証拠は、より明確である。しかしながら、発がん作用を誘発するニッケル酸化物の形態については、

まだ不明確である。ニッケル酸化物は多くの主要な産業部所に存在するが、疫学的調査ではそれら全

ての部所での呼吸器がんとの関連は得られていない。

実際、過剰な呼吸器がんの発生はある精錬所のみで見られた。ここでは、硫化鉱を精錬して酸化ニッケ

ルを製造しており、環境濃度は比較的高かった(>5mg Ni/m3)。この工場の各プロセスでNi - Cu酸

化物も生成されていたと推定される。対照的に、銅が共存しないラテライト鉱の精錬工場やその他ニッ

ケル使用産業では、低い濃度(<2mg Ni/m3)ではあるが呼吸器がんリスクには影響が無い事が観察

されている。

高温で焼成された酸化ニッケルのラットやマウスでの2年間にわたる吸入試験では、若干の発がん

性がラットで見られた。腹腔内テストでは、Ni - Cu酸化物を注入した場所での腫瘍発生程度は亜硫化ニッ

ケルの場合と同等と見られる。しかしながら、腫瘍発生潜在力について、ニッケル酸化物のブラック(低

温焼成)とグリーン(高温焼成)の差異を示す十分な証拠は挙がっていない。

in vitroでの遺伝毒性や発がん性については、単一の物理特性だけではニッケル酸化物を区別で

きない。発がん性に関する一般的な物理特性としては、粒子径が小さく( ≤ 5μm )、比表面積が大きい事、

金属あるいは不純物、または3 価ニッケル(Ni (Ⅲ))の存在、活性酸素を生じる力等が関係すると思わ

れる。食作用も発がんの条件に必要であるが十分ではない。生物学的液体への溶解性は標的組織(細

胞核等)にどれだけのニッケルが運ばれるかに関わってくる。

非悪性呼吸器疾患に関しては、ニッケル酸化物は呼吸器への感作性は無いと思われる。ニッケル

やニッケル合金及びステンレス製造の労働者についての膨大な疫学的調査結果によれば、ニッケル酸

化物への暴露によって慢性呼吸器疾患による死亡率が増加した例はほとんど無い。稀なケースとして、

非悪性呼吸器疾患へのリスクが増加したウェールズの精錬工場の例がある。ここでの作業者は高粉塵

の作業場で高濃度のニッケル(>10mg Ni/m3)に暴露されていた。1930年代には、このような高粉塵状

況がなくなり、以前のリスクはほとんど解消した。ニッケル労働者についての肺X線検査による二つの調

査結果では、酸化ニッケルのダストには重大な線維化反応を生じる証拠は見られなかった。

ニッケル酸化物の皮膚接触はニッケル作業者にとって問題は無いとされている。皮膚への影響につい

ては直接得られるデータは無いが、ニッケル酸化物は水には難溶性であり、皮膚へのニッケル吸収は

ほとんど無いと考えられる。

1.5.5 ニッケル硫化物の毒性の概要

本書で検討する全てのニッケル種のうち、亜硫化ニッケルは呼吸器がんとの因果関係が最もよく確認

されている物質である。ヒトに関するデータは、「呼吸器がんは主として、濃度10mg Ni/m3 を上回る難

溶性ニッケル(ニッケルの硫化物を含む)への暴露と関連性がある」事を示唆している。動物実験のデー

タは亜硫化ニッケルの発がん性を明白に示している。

他のニッケル化合物と比し、亜硫化ニッケルは、がん発生のプロセスに必要な遺伝的変化を含めて最

も影響が大きい物質である。生体内では、亜硫化ニッケルは呼吸器上皮にすぐに取り込まれて溶解し、対

象部分の細胞核に効率よく2 価のニッケルを供給すると思われる。さらに、亜硫化ニッケルは生体液に

は比較的溶解性が高く、2 価のニッケルイオンを放出して、結果として、細胞毒性を増し炎症を引き起こ

す。亜硫化ニッケルあるいは他の発がん性物質(可溶性ニッケルの項で述べたように)による慢性の細

胞毒性と炎症は腫瘍の生成を促進させる可能性がある。

作業者のニッケル硫化物への暴露での非悪性呼吸器疾患の影響事例は色々である。カナダの焼

結工場では、非悪性呼吸器疾患による死亡率の変化は無いが、ウェールズでは見られた。この結果を

生じたと思われる高粉塵状況が改善された事により、ウェールズでは1930年台には呼吸器疾患へのリス

クは解消された。

ノルウェーの精錬工場での最近の調査では、ニッケル硫化物と可溶性ニッケルに長期間暴露した作業者には、肺腺維症のリスクが高まっている事が見出された。線維症の臨床診断結果の重要性の評価はまだ定まっていない。

作業者のニッケル硫化物への皮膚接触に関連したデータは無い。同様に、動物テストも行われていない。

1.5.6 カルボニルニッケルの毒性の概要

カルボニルニッケルはヒトに対して極めて毒性が強い物質である。これはヒトに関するデータで明確

に示されている。カルボニルニッケルの急性毒性に関する動物データとヒトのデータとは一致している。

カルボニルニッケルの発がん性の潜在的能力は、ヒトと動物のデータのいずれからも評価できない。

動物を用いた長期発がん試験が毒性の最大耐量(MTD)を上回らない投与量でさらに実施されない

限り、カルボニルニッケルの発がん性についてのデータベースは欠落したままであろう。 しかし、そのような研究は純学問的な関心事に過ぎないかもしれない。

実際のカルボニルニッケル製造現場では急性毒性防止対策として、工学的管理と暴露の厳格なモニタ

リングが行われているので、カルボニルニッケルへの暴露の可能性が無いからである。

通常はカルボニルニッケルの暴露は他のニッケル化合物の暴露と複合している。カルボニルニッケル

への短期暴露には、尿中ニッケル濃度が健康影響と処置の必要性を予知する健康指導値として使わ

れている。暴露から最初の3日間については、急性毒性の臨床的重篤度と尿中ニッケル濃度との間に

かなり高い相関性が下記の通り確定されている。

症状 18時間尿試料(μg Ni/l)

軽度 60~100

中等度 100~500

重度 >500

これらの濃度値は、尿中ニッケル濃度が他のニッケル化合物への暴露によって影響を受けない場合

にのみ有効である。

カルボニルニッケル精錬工場での経験では、短期暴露による臨床的重篤度を判断するのに、暴露し

てから最初の12時間の初期の尿サンプルでのニッケル濃度が相関する事が示されている。暴露して

から8時間後の尿中ニッケル量も重篤度の判定とキレート療法が必要かどうかを判断する基準として

有効であろう。

1.6 作業者へのニッケル暴露のリスク評価

職域での前述に分類したような健康リスクを評価するには、まず、データを集める事から始めねばなら

ない。これには、作業環境での暴露のモニタリング(次章以下に詳細に述べる)のみならず、最終のゴール

として作業者の健康を守る事と、作業環境でのリスク全体を低減する事を念頭においた作業者個々の

健康状態の評価が含まれる。定期的に作業者をモニターするだけでは十分ではなく、疫学的調査に有

用で、結果としてリスク評価に有効なデータをシステム的に収集できるようなプログラムを運用せねばなら

ない。ある国では健康監視のプログラムは義務となっている。このような場合には、会社で作成した監視

プログラムは自治体や国のガイドラインに沿ったものでなければならない。一貫したデータの収集やそれ

を保管するシステムや組織を作るには、十分な計画と適正な人員の配置が要求される。リスク評価の一般的な方法は次の通りである。

・ リスクの母集団の決定

・ 危険種類の特定

・ 暴露と健康への影響の評価

・ データ収集とその管理システムの構築

・ 訓練とベンチマーキング

リスク評価のために、可能な限り、ニッケル業界に雇用されている全作業者の記録は保管する必要が

ある。これには生産工場の作業者ばかりでなく、事務職やその他のサポートスタッフも含まれる。下請け

業者や臨時工あるいは工場で長期間の保守作業に雇われている作業者も考慮すべきである。彼らに

は、高濃度の暴露を受ける可能性があるからである。会社は作業者に各々の識別票を用意しなければな

らない。

リスク管理のために、作業環境における可能性のある全ての有害物質を特定して、それらをモニター

して暴露をコントロールする事もまた重要である。工場で存在する全てのニッケルの種類を特定して、原

材料、製品、副産品及び中間製品の完全なリストを作成しなければならない。これらのモニタリングにお

いては、通常の操業時ばかりでなく、短期間の高濃度暴露(例えば、メンテナンス作業中等)も考慮しな

ければならない。さらに、全ての作業内容と使用する装置(局所排気装置や呼吸器等を含む)、プロセ

スの変更やフィード材料の変更を記録に残しておく必要がある。これらは、作業者の雇用前及び雇用

中の就業記録の補完とすべきである。

暴露に関しては二通りのデータが求められる。一つは作業環境(例:作業場の空気)に関してで、

もう一つは作業者個人(健康サーベイランス)に関してである。リスク評価に役立たせるには、両方が

リンクされねばならない。健康サーベイランスはその個人の雇用前、雇用中そして離職時の健康状態を

評価するのに用いられる。時にはそれは定年後にも用いられる。作業の健康への影響を評価するには、

かなりの臨床技能と判断能力が要求されるので、十分に訓練を受けた人に診察させる事が肝要である。

診察は、作業者個人の権利に対し、そうしなければならないのと同様に、検査方法の侵襲性、感度及び

正確性等も慎重に考慮されねばならない。

雇用や職場での配置においての差別を禁止している法律や記録保管を義務づけている法令に従わねばなら

ない。健康に関してのデータや記録は特に厳重に品質管理されねばならない。

健康サーベイランスプログラムを構築するにあたっては、理想的には次の項目を考慮すべきである。

・ 配属前評価

特に重要なのはニッケルとその化合物によって影響を受ける可能性のある臓器(呼吸器管や皮

膚、さらには生殖器管や腎臓)の状況を把握しておく事である。必ずしも限定されるものではないが、

配属前評価には通常、基礎健康データ、既往症や職域暴露の詳細経過、喘息を含む現在及び

過去のアレルギー歴(特にニッケルに関して)、個人的な習慣(喫煙等)や趣味の特定、理学検査

結果(胸部X線やその他の肺検査を含む)、呼吸保護具の着用適性等が含まれる。

・ 定期評価

これには上記項目の更新やさらに広範囲の検査結果等がある。法律で頻度が規定されていなけ

れば、肺機能の検査や胸部X線検査は5年ごとで良い。年齢、喫煙状況及び作業内容(暴露の

性質とレベル)によっては、より頻繁に胸部X線検査を行う事も推奨される。

皮膚パッチテスト(貼付試験)は通常採用時の健康診断としては推奨できない。パッチテストによって

求職者を感作させる恐れがあるからである。しかし、特殊な事情があれば、臨床診断のために正当な検

査として認められる。パッチテストの実施者は検査法に精通した経験者に限定すべきである。

多くの産業労働健康サーベイランスプログラムでは、体外暴露と体内暴露(マーカーで測る)及びその影

響の相関を確立するために、作業者は体液の暴露マーカーでモニターされる場合がある。しかし、ニッ

ケルについての生物学的モニタリングは、その限界を十分に認識した上で実施すべきである。暴露マー

カーとしての、尿、血中、組織あるいは体液中のニッケル値(カルボニルニッケルを除く)は、健康リスクを

予知するものとは証明されていない。生物学的モニタリングは生体内の溶解ニッケルの量を示すだけで

真の身体負荷量を表すものではないので、潜在的な健康影響の初期警告方法としての、その有用性

には疑問がある。健康への影響は器管ごとに異なり、長期的で、しかも累積的であるからである。

生物学的モニタリングプログラムを実施するのであれば、それは作業環境モニタリングと産業衛生プ

ログラムにまで拡大すべきであり、それだけのプログラムであってはならない。前述の制約を考慮しても、

生物学的モニタリングに意味がある場合もあるが、それは暴露物質が可溶性ニッケル化合物、あるい

は微粒ニッケル粉またはカルボニルニッケル等の場合に限定される。暴露物質がかなり大きな不溶性ニッ

ケル化合物であったり、混合暴露の場合にはあまり有効ではない。もし生物学的モニタリングがなされる

のであれば、血清サンプルよりは採取が容易な尿サンプルが一般に選ばれる。

いかなる健康サーベイランスも有資格者の専門家の監督の下で実施される事が望ましい。しかし、

適正なデータ収集システムが一旦できてしまえば、エキスパートでなくても、適当な訓練によって、日常ベー

スのデータ収集に当たる事ができる。

最後に、実施しているサーベイランスプログラムがきちんと機能しているかを評価すべきである。これに

よって結果として、健全なデータベース管理システムの確立、不足データの補完そして将来の評価がで

きるゴールの設定がなされる事になる。

1.7 作業環境サーベイランス

作業者の健康保護プログラムの一環として、作業環境内の暴露状態の全体像を熟知する事が重要

である。作業環境サーベイランスには職域暴露許容濃度に関する適用法規制を理解し、実際の暴露

量と規制値を対比できる作業環境モニタリングプログラムを実行する必要がある。事業者はニッケルとニッ

ケル化合物に関する許容濃度等の最新の勧告値と規制値を常に把握し、作業現場の暴露量が規制

値に確実に適合するようにしなければならない。

作業環境モニタリングプログラムの実施項目は下記の通りである。

・ 試料採取計画の策定

・ 試料採取装置・用品の準備

・ 装置の較正

・ 試料の採取

・ 試料の分析

・ 暴露濃度の計算

・ 規制適合性の確認

・ 結果の従業員への通知

・ 文書化と記録の保管

上記の各項目に関する特定必要事項は国により異なるので、事業者は関係政府機関に助言を求め

ると共に、モニタリング手順作成のために関連法令を参照されたい。作業環境モニタリングはそれ自体

が目的ではなく、リスクアセスメントとリスクマネージメントの包括的プログラムの一環と考えるべきである。

作業環境モニタリングの結果を評価し、試料採取法や作業環境を改善する必要があるかどうかを決定

しなければならない。

モニタリングにおける試料採取方法は、作業者と作業内容の多様性に対処できるように柔軟に設計

する事が肝要である。つまり、同一工場内でも作業場所により試料採取方法を変える必要もあるという

事である。規則により特定の試料採取方法が規定されていない場合には個人サンプラーを用いるか、

または固定式サンプラーを用いる事になるが、個人サンプラーは作業者の暴露量を評価するには最適

な方法である。固定式サンプリングは工学的管理のためのデータを収集する手段として好ましい方法で

ある。いかなる場合も事業者は従業員に試料採取の理由を説明し、プログラムへの参加を要請して協

力と支持を求める必要がある。

より合理的な健康影響評価のためのエアロゾル採取方法が模索されてきた結果、吸引性("inhalable")

エアロゾルサンプラーが、最近、IOM(The Instituteof Occupational Medicine)で開発された。このサ

ンプラーはヒトの頭部の吸入効率と鼻咽腔、胸郭、肺胞等の気道部位における粒子の沈着を考慮した

設計となっている。

同一場所における同時比較試運転で、吸引性エアロゾルサンプラーは、総("total")エアロゾルサンプ

ラー(例: 37mmサンプラー)に比べ、2~3倍のエアロゾルを一貫して捕集測定できる事が判明している。

エアロゾル粒子が粗い場合には、捕集量の差が大きくなる傾向が観察されている。

上述のように、ニッケル暴露の健康への影響はニッケル化合物の種類(化学種)、粒径、生物体液中で

の溶解性等、様々な因子に左右される。現在、生物学的に意味のあるエアロゾル分を捕集する新しい

方法の開発を目的とした研究プロジェクトが進められている。事実、全米産業衛生政府専門官会議

(ACGIH)は、1998年に「吸引性("inhalable")」粒子を基にニッケル化合物の許容濃度(TLV)勧告

値を設定した。ACGIHのTLV値を採用して独自の職業性暴露限界値を設定している国は、それに相

当した変更を行うものと思われる。その間、吸引性分粒ダストサンプラーの使用を評価するプログラム

を開始し、粒度分布を求め、合理的に実行可能な場合は試料中のニッケル種を定量する事が賢明で

ある。

産業衛生の適正な実施という点で、事業者は個人サンプリングの結果と意味について、代表測定の

対象従業員及び同様な暴露を受けていると思っている非対象従業員に説明する必要がある。この事

は産業保健衛生プログラムを成功させるために重要な事である。グループを対象としたモニタリングプ

ログラムの結果についても、同様に全従業員に説明すべきである。

代表測定を実施した従業員のサンプリング結果を他の従業員に通知する場合は、特

定個人名が識別できないよう配慮が必要である。暴露記録の保管に関する法規制は国により異なって

いる。したがって、義務規定の詳細に関しては関係当局の助言を求めるとよい。健康データと同様に暴

露モニタリングデータにも厳格な管理が求められる。

1.8 管理対策

高い暴露濃度が想定される場合やモニタリングにより過剰暴露の可能性が示される場合は、暴露

管理対策を講じなければならない。管理手法としては下記の四つのオプションがある。

・ 工学的管理

・ 職務管理

・ 作業管理

・ 個人用保護具(PPE)

通常、実行可能であれば、工学、職務、作業の管理がPPEに優先して実施される。「実行可能な管理」

の定義は法規制当局により異なるので、事業者はそれぞれの関係当局に照会の上、該当する指針等に

ついて確認しておく必要がある。

作業環境の工学的管理については一般に置換、密閉、換気の三つの方法が考えられる。これらの方

法のうち暴露管理の手段として最も広く用いられているのは換気法であるが、必ずしもあらゆる場合に

最も効果的であるとは限らない。暴露管理対策を決めるに際し、生産工程の実状(例えば、常時ダストが

多い工程かどうか)、取り扱う材料、実行可能性、法規制等を考慮する必要がある。

排気式換気法(暴露発生源に排気フードをつけた)の方が新鮮空気を導入する吸気式よりも多く用いら

れる。換気装置のデザインは複雑であるから専門技師に設計を依頼する。設計者が考慮すべき事項は

作業環境汚染物質による暴露を規制する諸法規と、生産工程の操業状況(使用材料、使用取り扱い頻

度等)の2点である。

個々の作業者の職務配置転換や作業シフトの変更等の職務管理は、作業者の暴露を低減する手段

であるが、あくまでも工学的管理に次ぐ二次的な措置と考えるべきである。

いかなる産業環境においても、清掃の励行と個人衛生の実施を図る事が重要である。ニッケル

産業においては接触性皮膚炎の危険性や、許容限界値以上のニッケルを吸入する危険性を減らすよう

特に注意しなければならない。例えば皮膚炎の予防には保護服や手袋を着用する。喫煙が呼吸器が

んの原因である事は周知の事実であるから、禁止できない場合は控えさせる事が重要である。

通常、個人用保護具(PPE)は最後の選択手段である。保護具の使用は常に適切な管理プログラム

下におかれる。呼吸用保護具を使用する場合は書面による管理規定を作成し、以下の事項を明確にし

ておく事である。すなわち管理者と従業員の責任、呼吸用保護具の選定、呼吸用保護具の密着性と

密着性検査(フィットテスト)、従業員への指示及び訓練、メディカルスクリーニング、プログラムの評価等

である。呼吸用保護具や他の保護具の使用に関する基準は国により異なるので、事業者は関係当局の

助言を求めるのが望ましい。

1.9 暴露制限値とリスクコミュニケーション

職場における化学物質の存在、取り扱い、使用に関し、危険有害性の周知徹底を図るため具体的に

規定を定めている国が多い。事業者は危険有害性に関する情報を従業員に伝達しなければならない。

情報伝達対象者は従業員や作業者のみならず規制対象化学製品の最終ユーザーや、化学製品の

暴露により影響を受ける可能性のある個人や団体の場合もある。

一般に、危険有害性周知プログラムは、ラベル表示、製品安全データシート(MSDS)、及び従業員教育

研修の3項より構成される。化学製品の製造業者、供給業者はラベルと製品安全データシートを作成し、これらが顧客に届けられている事を確認する責任がある。産業部門に関係なく従業員の教育研修は

全事業者の責任である。危険有害性周知プログラムには国、自治体により大きな差異がある場合もある。

事業者は周知プログラムやニッケルに関する具体的な規制についての詳細情報を関係当局より入手

できる。

転載元: 土壌汚染と反日デモ

![イメージ]()

![建設リサイクル法Q&A]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()

![イメージ]()