環廃産発第1303299号

平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

行政処分の指針について(通知)

産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号をもって通知した「行政処分の指針について(通知)」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)等が平成23年4月1日より施行されたこと等を踏まえ、必要な内容の見直しを行い、別添のとおり「行政処分の指針」を取りまとめたので通知する。

おって、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号本職通知「行政処分の指針について(通知)」は廃止する。

行政処分の指針

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)については、累次の改正により、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられ、廃棄物の不適正処理を防止するため、迅速かつ的確な行政処分を実施することが可能となっている。しかしながら、一部の自治体においては、自社処理と称する無許可業者や一部の悪質な許可業者による不適正処理に対し、行政指導をいたずらに繰り返すにとどまっている事案や、不適正処理を行った許可業者について原状回復措置を講じたことを理由に引き続き営業を行うことを許容するという運用が依然として見受けられる。

このように悪質な業者が営業を継続することを許し、断固たる姿勢により法的効果を伴う行政処分を講じなかったことが、一連の大規模不法投棄事案を発生させ、廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を招いた大きな原因ともなっていることから、都道府県(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第27条に規定する市(以下「政令市」という。)を含む。以下同じ。)におかれては、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、以下の指針を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。

第1 総論

1 行政処分の迅速化について

違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。

この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処理業等の許可を速やかに取り消すこと。

2 行政指導について

行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。

このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇ちゅうちょすることなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。

この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。

3 刑事処分との関係について

違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。

むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。

4 事実認定について

(1) 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。

なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査、報告徴収又は関係行政機関への照会等を積極的に活用し、事実関係を把握すること。

(2) 廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。

したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。

なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。

その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。

ア 物の性状

利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。

イ 排出の状況

排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

ウ 通常の取扱い形態

製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

エ 取引価値の有無

占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。

実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

オ 占有者の意思

客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。

したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。

さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

5 手続について

行政処分を行うに当たっては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示を行うこと。

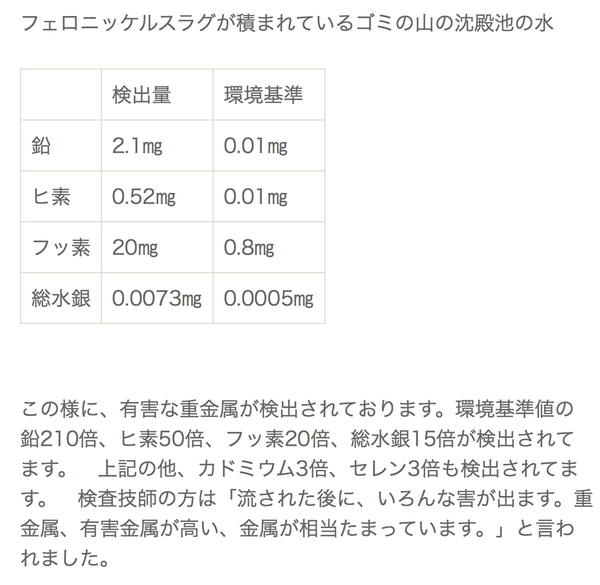

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

日向警察署は、毎回、住友金属鉱山の子会社の(株)日向製錬所や(有)サンアイから呼ばれて来ます。

「こちらの営業妨害になるでしょ、帰って下さい。」と、相手側の味方をして、無理やりわたしたちを帰そうとします。

わたしたちの言い分を聞き入れもせず、その場から引き下がらせようとします。

くろき 「営業妨害というなら、こっちにかかっている迷惑はどう考えて言ってるのですか? 迷惑してないなら言いません。」

と、問えば、話を逸らして答えてくれません。

くろき 「話を戻しましょうか。こっちにかかっている迷惑は、どう考えてるのですか?」

と、再度聞いても、また話を逸らして答えません。

一方的に相手の味方ばかりして、こちらの受け答えに一つも応じません。

(株)日向製錬所に頼まれてるから、こちらの言い分を聞かないのですか? そう思われても仕方のない事だと思います。

相手側について、こっちの言い分を聞かないというならば、この争いごとを処理してくれるのか?と思いきや、それはしません。

意味も分かってないのに、話しに入り込んでは大きい方の味方ばかりして、小さい者をその場から無理やり引き下がらせます。

意味も分からないなら黙って引っ込んでればいいものの、警察官たる者が、ああいえばこういうで理屈の通らない事を言い通します。 しかし、問題は処理しません。

誰も見てないから無責任な事を平気でしています。

わたしにした事を、みんなの前でやってみて下さい。

警察官のやってる事が全部正しいか、みんなに聞いてもらいます。

警察としての権利を持ってここに来た、といってましたが両方の言い分を聞いて治めるのが警察の役割だと思います。

むやみに、職権だけを振りかざすのは何なのでしょうか?

警察だという権利で来たのなら、うまく治めて下さい。 治める事もせず、小さい者を無理やり帰すぐらいなら、そちらが帰ればいいと思います。 治めることが出来ないなら、帰るのはわたしじゃありません。 相手側に呼ばれて来た警察の方です。

片手落ちし、両成敗できないようなら警察じゃないと思います。

宮崎北警 刑事課の浜砂さんは、「両成敗ってそんな難しい言葉、使わないで下さい。」 と言ってましたが

両成敗という言葉も知らずにいて、よく今まで警察が勤まったなと思います。

「両成敗」という言葉もよく知らないと、片手落ちするくらいなら警察官を辞めた方がいいと思います。

警察官は、人に迷惑をかける仕事ではないと思います。

片手落ちするなら、された方はどういう気持ちがするのか考えたことあるのでしょうか。

両成敗という言葉が難しい、というくらいだから考えた事が無いのでしょう。

わたしは、日向警察署員に聞いてみました。

「都合の悪い質問には、話を逸らすように訓練されてるのですか? なんどもこちらに同じ事を言わせるようなやり方で、堂々巡りをさせるのは、警察学校か、職場で訓練されたのですか?」

わたしは、また同じことをされるのが嫌でした。

日向警察署員は、この質問には黙ったまま答えませんでした。

違うなら違うと、口があるから言えると思いますが、どうやらその通りの様です。

そこまでして手柄を取りたいのでしょうか? 情けないです。

小さい者は惨めなものです。

大きい者には敵わないのでしょうか? 大きい者の利益の為に、わたしたちのような小さい者は、ゴミの中で生活しなければならないのですか? わたしには子供がいます。子供が困ります。 困ってなければ言う必要もないのです。困ってるから、ゴミを片付けてくれと言うのです。

こっちにかかっている迷惑も考えず、わたしの言い分を止めるようなら警察の方で責任を取ってもらいます。

わたしの家族に病人が出たら、全責任を取ると一筆書いて下さい。

宮崎県警 生活環境課課長補佐の戸松さんという方と、日向警察署 生活安全課課長の甲斐淳一さんがうちの自宅に来られました。

戸松さん 「県が産廃と認定しないと警察は何も出来ないです。なので、くろきさんが行政に片付けてくれるようじゃんじゃん言って行って下さい。県警の戸松が言っていたと、じゃんじゃん行って下さい。」

くろき 「いや、私に頼まず、あなたたち警察がしてください。そうやって分かってるなら困ってるのでどうにかして下さい。」

なにもかも知り尽くして、気付かぬふりしていますが、とぼける方がおかしいと思います。

戸松さん 「出来ないのです。」

くろき 「県のいいなりですか。県と警察は一緒ですか?」

戸松さん 「県と警察は違います。」

日向まで来られて、「(有害であると分かってるが)何もできません。くろきさんが言って下さい、」と頼まれても、わたしは困っているから警察に相談しているのです。 警察の方たちは、有害と知り尽くしてなぜ、言い逃れするのでしょうか。

宮崎県警の戸松さんの言われた様に、県に言いに行きました。

県庁まで往復、半日かかるので仕事を休み、何度も県に行きましたが受け入れてもらえませんでした。

宮崎県警の戸松さんも、受け入れないのが分かっていて言ったのだと思いました。出来ない事をわたしに押しつけに来たのだなと、後になって感じました。

日向警察署員に 「こちらを(警察を)頼ってるんでしょ?信頼して待っててください。」 と言われましたが、

信用しただけに虚しいものでした。

信頼してくれと言うのなら、信頼に信頼で答えて下さい。

わたしは、やれる事は言われる通りすべてしました。でも、県は何もしてくれなかった事を県警の戸松さんに伝えると、今度は手のひらひっくり返した様に知らんふりです。

いつも居留守です。

電話をしても、出てもらえません。折り返ししますとしても、かかってきません。

返事くらいできないのでしょうか?

相手の会社が大きいから取り上げないのですか? 自分の吐いた言葉に最後まで責任が持てないなら、最初から「県警の戸松が言っていたと、片付けるように言って下さい」なんて、言わない方がましだと思います。

2014/1/30記

- 片手落ちする警察なら、警察官を辞めてしまえばいいと思います。 堂々と辞めてもらった方がよっぽど国民の為になります。 宮崎県は、西川内地区の産業廃棄物の投棄を知り尽くして知らぬふりしています。なぜ、隠しているのか分かりません。 (06/11)

日向警察署の刑事課 甲斐さんは、どのようにこの問題を処理してくれるのでしょうか。

この(株)日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件で日向警察署の署員は、何も分からない、知らないと毎回言います。もう2年経とうとするのに、「聞いてない、知らないから。」としながら、私たちの言い分は全く聞き入れてくれません。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者等の言い分を通して、私たちの言い分は抑え込まれて非常に困っています。

わたしは、「これ以上、警察が私たちの言い分を止めるようだったら、警察の方で処理してもらいます。わかりましたか?」と、甲斐しんじさんに言ったところ

甲斐しんじさんは、「はい。」 と、はっきり答えました。

甲斐しんじさんは、富高幼稚園の園庭で遊具清掃を終えたところで、わたしに約束してくれました。

2014年1月18日、この日もダンプが(株)日向製錬所のゴミを持って来てはひっくり返してました。わたしは(有)サンアイの工事現場に止めてくれるよう、言いに行きました。でも結局、警察が来て私の言い分は止められました。

くろき 「ゴミが降ってくるから言いに来ました。止めて下さい!」

日向警察署 「(有)サンアイさんの営業妨害になるから、ね、ね、」

くろき 「じゃあ、こっちにかかる迷惑はどう考えますか!?困ってなければ、言いに来る必要もないです!」

日向警察署 「はいはい、危ないからねー、こっちこっち。」

まったく答えてもらえませんでした。

甲斐しんじさんは2013年10月2日に「日向市役所でどうにもならんからって、個人宅(鈴木富士男議員)に来たらいかんわ!」と、わたしに言いました。「日向市役所が地権者に責任がある、と言われたから来たのです。」とわたしが言うと、甲斐しんじさんは、「日向市役所の三尾隆文さんって誰ですか?環境整備課?それはいかんねぇ。」と言われました。わたしの夫が、「メモして下さい。」と言ったら、「ああ、ちょっと待ってください。」と、メモしました。

この日、1月18日も甲斐しんじさんは、「日向市役所が工事を許可したはずです。」と言ってましたが、「日向市は許可してない、受理しただけだと言ってますよ、」とわたしが答えると「三尾隆文さんですか?環境整備課ね、」と、メモしてました。 甲斐しんじさんは2013年10月2日から2014年1月18日の間、三尾隆文さんの事で何をしてたのですか?ちゃんと調べたのですか?調べてたらわたしから聞く必要もなかったと思うし、間違えることもないはずです。

わたしは、この日も警察に止められて納得できないまま帰らされました。

富高幼稚園で約束した「警察が止めたら、警察で処理する」の件を甲斐しんじさんは、わたしと約束して甲斐しんじさんがわたしの言い分を止めましたが、どのようにフェロニッケルスラグのゴミの山を片付けてくれるのか、責任をどう取るのかを聞かせて貰いたいと思います。

![舞い上がるゴミ]()

警察が片手落ちするくらいなら、日向警察署がこのゴミの山を早く片付けてください。ゴミが降ってきて咳が止まりません

日向警察署

![掲示板]() 生活安全課で 田崎さん(女性)「何で捜査してるのかわからない、上の判断で動いてるだけですから。」

生活安全課で 田崎さん(女性)「何で捜査してるのかわからない、上の判断で動いてるだけですから。」

イワオカさん 「捜査しています。信用して下さい。私たちに頼まれてるんでしょ?それなら待っててください。」

川越さん 「課長に会わせない代わり、私が、甲斐課長と思って言って下さい。くろきさん、書類にしてもらっ

た方が良いですよ。何でも、こういう所は書類で通りますから。」

生活安全課 甲斐課長は、なぜ居留守を使うのですか? 私と話すと気まずいですか? 有害と知り尽くして気付かぬふりするのはおかしくないですか? 有害とわかってるのに、なぜ、やらせてるのですか。

「有害だけど、何も出来ない。」 「県を巻き込む大ごとになるから、検査できない。」

それで終わりですか。

甲斐さんは困らないから、逃げるのですか。

日向警察署に、言葉通り、書類にしてくださいと言っても書き物をくれません。

捜査はしている、信用して待っててくださいって、いつまで待てば良いのですか?ゴミはじゃんじゃん山に捨ててます。やりっ放しじゃ困ります。風が吹きます、風が吹くと、ゴミが降ってきて咳が出て止まらんです!

この山を見て、有害と認めながら、どういう理由で警察が産廃じゃないとしたのか理由を説明して下さい。

宮崎県警 生活環境課

戸松課長補佐と、日向警察署 生活安全課

甲斐淳一課長は

「くろきさんが、県に片付けてくれるよう、じゃんじゃん言ってください。

私が言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

と、わたしの自宅に来られて言いました。以前も書きました、

警察は有害であるけれど何も出来ない、県を巻き込む大ごとになるから検査できない。という事なのに、なぜ、あなたたちの部下の署員は私たちを止めるのですか??

こっちはこのゴミが降ってきて非常に困ってるから言ってますが、日向警察署の署員は

「そんなの聞いてません。」 「知りません。」と、私たちの行為が相手に迷惑だから、と止めます。知らないことないはずです。もう、2年経つのですから。

それでは、

私たちにかかってる迷惑はどう考えてますか?

と聞くと、

誰一人答えません。 なぜ答えないのですか?

日向警察署の長は、署員に一体どういう指導をしてるのでしょうか。片方だけの言い分を通して、他人の知らないところでは、大きいところの味方です。片手落ちしてます。警察は何も出来ないというのなら、お互いの言い分を聞いて、両方を治めるのが警察の役割じゃないですか?

誰も見てないからと、小さいものを押さえつけるのは止めて下さい。

上っつらであっちでいい顔、こっちでいい顔で口先でごまかそう

としないで下さい。 甲斐さんの子供もうちの子と同じ幼稚園ですが、よく

平気でそういう事が出来るのですね。 あんまりです。

石尾さんは、わたしに同じこと何度も言わせて、わたしはあなたみたいに法律のことは知りません。

でも、わたしは相手の言う事は、2回も聞けば十分わかります。

私みたいなバカを相手に、5回も6回も同じこと言わせて本当に警官ですか?

![石尾さん 録音機]()

いつも持っている録音機は飾りでしょうか

飾りじゃないなら、何回も同じこと言わせないで下さい。

![タバコふかし談笑してるサンアイ]()

いつもこうです。私だけ言って相手には言いません。向こうの味方です。 あっちでタバコ吸ってます。

警察の人は、

「県を巻き込むおおごとになるから、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査できない。」

「くろきさんが、県に片付けるようにじゃんじゃん言って下さい。私が(宮崎県警 生活環境課 戸松氏)言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

と、 県(循環社会推進課 後藤泰三氏)と話し合って、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は有害であるけれども、何も出来ないと認めました。警察では何もできないから、その代わり、くろきさんが県にこのゴミを片付けるよう言いに行って下さいというのです。

県にどうにかしてくれるよう、私たち夫婦は言いに行きます。

ゴミが降ってきて子供が咳が止まらず、非常に困るので、何度も、何度も行きました。しかし、県は受け入れてくれませんでした。

日向警察署の署長 古家 圭一郎氏は、主人の会社の会長を、電話で警察署に呼び出したそうです。 そして、私たちが困っている(株)日向製錬所のゴミの問題のことで、警察署長から、いろいろ話しを聞いたとの事でした。 にもかかわらず、主人は、会長からしこたま叱られたのです。 会長は、わたしたちの行動は全て分かるから、という言葉も言ったそうです。日向警察署長は、陰でコソコソ何をしてるのでしょうか?

なにを、どういう様に、日向警察署長は会長に話したのでしょうか?

主人はなぜ、叱られなきゃいけないのですか? 主人が会長から叱られるような事をしたのでしょうか? 製錬所のゴミが降ってきて、子供が非常に困るから、あちこちに相談に行っているのが日向警察署長は気に入らないようです。 警察は動かずにいて、おたくの署員からあちこち行くようにも言われているのですよ。 陰で人にしゃべるくらいなら、警察で堂々とこの問題を処理して下さい。

問題の処理も出来ずにいて、関係のない者を巻き込むというのは、どういう意味でしょうか? 意味をはっきり説明して下さい。 関係のない者を巻き込んで、内輪揉めさせる事が古家圭一郎さんは嬉しいのですか? 署長だから何してもいいっていうのは、あまりにも都合が良すぎるんじゃないですかね。

警察署長たる者が、汚いやり方で来ます。

自分の息子が同じような事されたら、古家さんは黙ってられるのですか?

うちの主人は、あなたがした行動の中でも、生活の為、毎日会社に行って仕事をしてるのですよ。

あなたの息子が、うちの主人の立場だったら、あなたのような人は、おそらく黙ってないでしょう。

汚いやり方をするくらいですから、わたし以上に言うでしょうね。

自分がされて嫌な事は、人にしないという事くらい分かりませんか?

署長ともあれば分かると思いますが、堂々とわたしたちに直接言えば良いと思います。

男のくせに口が軽いです。

何か理由があったから、会社を使ったのだと思います。 古家署長に、会長にどう話しをしたのか直接会って話を聞く為、わたしは日向警察署に行きました。

直接、署長室とやらに行きました。本人は居ました。でっかい声で笑ってました。

日向警察署は、「いつも忙しい」とか「席を外している」ばかりです。

一日二日じゃないです。 年がら年中です。

本当にそうなのか、実際、その場に行きました。 署長室という部屋で、大きな声で笑ってるじゃないですか。

いつものように、他の職員がなんやかんやではっきりとした理由もなしに、会わせてもらえませんでした。

逃げていないで、はっきり理由を聞かせて下さい。

![日向警察署]()

![日向警察署2]()

警察という権力を振りかざすだけが、警察の役割なのでしょうか?

きちんとしてもらいたいものです。

結局、市や県(担当者が宮崎県警の警察官)が「有害と認めていた」のです。それを、そのままにしている。

国は安全性は認めていませんでした。

経済産業省 「私たちは(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグの安全性は認めてません。山に捨ててるのは、ただのスラグです。」

環境省 「市役所や県が水を調べて無害と出たからって、その物(フェロニッケルスラグ)を調べないというは、おかしい。産業廃棄物の恐れがあるので、最寄りの警察署に行くのを進めます。」

と言われたので、日向警察署に行きました。 そこでは生活安全課という担当部署でした。

課長の甲斐淳一氏 が、(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害な物であるけれど、 警察では県の判断が産廃と下りないとどうする事もできない、という事でした。

くろき 「このゴミが降って困るので、警察で、このグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査してください。」

甲斐淳一氏 「困ってるのは分かります。でも、県を巻き込むおおごとになるから出来ない。」

との事でした。私たち夫婦は、このゴミで非常に子供が困っているのでどうにかしてもらいたい一心で頼みましたが、駄目でした。 仕事が終わって、夕方6時に訪問した警察署を出たのは、次の日の明け方4時になってました。

市や県、警察までも(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害と認めながらも、何もしない。

宮崎県は、県の利益、市の利益になるなら手段も選ばないという事ですか? 米に害が出てるのに、ただ風評被害になるからと検査もせず、そのまま何もしない。人は食べて、自分は食べないから平気ですか? 自分は困ってないから、人が困ろうがどうでも良いという事ですか。

小さい者は惨めなもんです。

転載元: 真実を学ぶのブログ

5日にあった記者会見で、報道陣の質問に厳しい表情で耳を傾ける河野俊嗣知事=県庁

5日にあった記者会見で、報道陣の質問に厳しい表情で耳を傾ける河野俊嗣知事=県庁

<img src="A,2011-235236_000002.jpg">

<img src="A,2011-235236_000002.jpg"> <img src="A,2011-231385_000002.jpg">

<img src="A,2011-231385_000002.jpg">

<img src="A,2011-230074_000002.jpg">

<img src="A,2011-230074_000002.jpg"> <img src="A,2011-231381_000002.jpg">

<img src="A,2011-231381_000002.jpg"> <img src="A,2011-230125_000002.jpg">

<img src="A,2011-230125_000002.jpg"> <img src="A,2011-225926_000002.jpg">

<img src="A,2011-225926_000002.jpg"> <img src="A,2011-225903_000002.jpg">

<img src="A,2011-225903_000002.jpg"> <img src="A,2011-222502_000002.jpg">

<img src="A,2011-222502_000002.jpg"> <img src="A,2011-219813_000002.jpg">

<img src="A,2011-219813_000002.jpg"> <img src="A,2011-219856_000002.jpg">

<img src="A,2011-219856_000002.jpg"> <img src="A,2011-214045_000002.jpg">

<img src="A,2011-214045_000002.jpg"> <img src="A,2011-214122_000002.jpg">

<img src="A,2011-214122_000002.jpg">